| Anzahl Autor bzw. Autorin | Referenzierung in der Klammer | Narrative Referenzierung |

|---|---|---|

| Ein bzw. Eine | (Rey-Mermet, 2020) | Rey-Mermet (2020) |

| Zwei | (Rey-Mermet & Gade, 2018) | Rey-Mermet und Gade (2018) |

| Drei | (Rothen et al., 2020) | Rothen et al. (2020) |

9 Formatierung des Manuskripts

Die Formatierung eines Manuskripts kann den Fokus auf den Inhalt verbessern oder davon ablenken. Ein sorgfältig formatiertes und geschriebenes Manuskript macht einen professionellen Eindruck. Das erweckt Vertrauen in der Studie. Dagegen erweckt ein schlecht formatiertes und unsorgfältig geschriebenes Manuskript den Eindruck, dass man nicht mit der für die Forschung nötigen Sorgfalt arbeiten können. Dies birgt das Risiko, dass Gutachter und Gutachterinnen den berichteten Ergebnissen nicht trauen.

Im folgenden Kapitel werden die unterschiedlichen Richtlinien bzgl. der Formatierung in drei Unterkapitel behandelt. Das erste Kapitel behandelt allgemeine formale Richtlinien des Manuskripts. Im zweiten Unterkapitel wird die Formatierung der einzelnen Manuskriptteile präsentiert. Im dritten Kapitel wird die Formatierung einzelner Textelemente präsentiert, wie Titelstufen, Referenzen im Text, Zitate und Zahlen.

Um die Arbeit bei der Manuskriptgestaltung zu vereinfachen, wurde eine Vorlage vorbereitet. Die Vorlage ist gemäss den formalen Richtlinien der APA formatiert. Es muss nur noch der Inhalt entsprechend dem Experiment ersetzt werden. Um die Formatierung braucht man sich nicht mehr kümmern.

9.1 Allgemeine Richtlinien

Die APA definierte die Formatierung eines Manuskripts sehr detailliert. Die wichtigsten Punkte sind hier aufgelistet:

Kopfzeile: Jede Seite hat eine Kopfzeile mit der Seitenzahl am oberen rechten Rand. Die Titelseite ist Seite Nummer 1. Manuskripte, die zur Publikation bei einer Zeitschrift eingereicht werden, haben zusätzlich einen linksbündigen Kurztitel in der Kopfzeile. Bei Arbeiten von Studierenden wird darauf verzichtet.

Schrift: Im gesamten Manuskript wird durchgehend dieselbe Schriftart verwendet. Erlaubt sind nicht-serife und serife Schriften. Die APA empfiehlt folgende nicht-serifen Schriftarten: Calibri (11-punkt), Arial (11-punkt), Lucida Sans-Unicode (10-punkt). Die APA empfiehlt folgende serifen Schriftarten: Times New Roman (11-punkt), Georgia (11-punkt) oder normal (10-punkt) Computer Modern (letztere ist die Standard-Schriftart in LaTeX).

Das ganze Dokument wird in doppeltem Zeilenabstand formatiert.

Das Dokument hat auf allen Seiten (oben, unten, links und rechts) einen Rand von 2,54 cm.

Absatzausrichtung: Die erste Zeile jedes Absatzes wird mit einem Einzug von 1,27 cm versehen (ausser bei der Kurzfassung des Manuskripts, dem Titel und den Untertiteln). Dazu kann die Tabulator-Taste gebraucht werden. Hier sind noch folgende Punkte zu beachten:

- Alle Absätze werden linksbündig ausgerichtet (kein Blocksatz).

- Lange Wörter am Zeilenende werden nicht getrennt.

- Lange Digital Object Identifiers (DOIs) oder Uniform Resource Locators (URLs) werden nicht manuell getrennt. Automatische Trennungen von DOIs und URLs durch das Textverarbeitungsprogramm sind erlaubt.

Abkürzungen: Generell gilt, dass Abkürzungen beim ersten Gebrauch ab der Einleitung eingeführt werden, ausser allgemein bekannte Abkürzungen. Dies bedeutet:

- Wörter wie «Elektroenzephalographie» werden beim erstmaligen Gebrauch ausgeschrieben, gefolgt von der Abkürzung in Klammer (EEG). Zum Beispiel: «To test this prediction, we collected electroencephalography (EEG) data across two sessions.» (Rafidi et al., 2018, S. 1).

- Einmal eingeführte Abkürzungen können dann so verwendet werden. Zum Beispiel: «In Session 2, participants were given four study and test rounds for 60 novel Swahili words while EEG was recorded.» (Rafidi et al., 2018, S. 9)

- Allgemeingültige Abkürzungen wie «cm» für «Zentimeter» müssen nicht eingeführt werden, sondern können direkt verwendet werden.

Zu viele Abkürzungen erschweren das Lesen und somit das Verständnis des Textes. Deswegen sollten zu viele Abkürzungen vermieden werden.

9.2 Richtlinien für einzelnen Manuskriptteile

9.2.1 Titelseite (engl. Title Page)

Die Titelseite ist die erste Seite des Manuskripts. Die APA definiert zwei verschiedene Formate für die Titelseite:

eine Titelseite für Arbeiten im Rahmen des Studiums für Studierende und

eine Titelseite für Forschungsarbeiten zur Publikation in wissenschaftlichen Zeitschriften.

Da in diesem Kontext nur die Arbeiten im Rahmen des Studiums relevant sind, beschränken wir uns auf Titelseiten für Arbeiten im Rahmen des Studiums. Folgende Elemente gehören in dieser Reihenfolge von oben nach unten auf die Titelseite: Seitenzahl (rechts), Titel (zentriert, fett), Vorname und Nachname (zentriert), Affiliation (zentriert), Nummer und Name der Veranstaltung / des Kurses / des Moduls (zentriert), Dozent / Dozentin oder Betreuer / Betreuerin (zentriert) / Fälligkeitsdatum der Arbeit (zentriert).

Die wichtigsten Wörter des Titels werden grossgeschrieben. Zum Beispiel: «Manuskriptvorlage nach der Siebten Auflage des Publikationsmanuals der Amerikanischen Psychologischen Gesellschaft».

9.2.2 Kurzfassung (engl. Abstract)

Die Kurzfassung folgt nach der Titelseite auf einer neuen Seite. Sie steht demzufolge auf einer eigenen Seite unter dem zentrierten Titel «Kurzfassung». Die Kurzfassung wird in einem Absatz geschrieben. Die erste Zeile wird nicht eingerückt. Kurzfassungen sind auf maximal 250 Wörter beschränkt.

9.2.3 Einleitung (engl. Introduction)

Die Einleitung startet auf einer neuen Seite nach der Kurzfassung. Auf dieser Seite wird als Erstes nochmals der Titel des Manuskripts zentriert und fett hingeschrieben. Auf der nächsten Zeile beginnt dann die Einleitung. Die erste Zeile wird eingerückt. Der Text wird linksbündig formatiert.

9.2.4 Methode (engl. Methods)

Die Methode beginnt mit dem Titel «Methode». Sie folgt unmittelbar auf die Einleitung und nicht auf einer neuen Seite. Abgesehen davon ist das Format der Methode identisch mit dem Format der Einleitung.

9.2.5 Resultate (engl. Results)

Das Format des Resultate-Teils ist identisch mit dem Format der Einleitung, ausser in Bezug auf zwei Punkte. Erstens beginnt der Resultate-Teil mit dem Titel «Resultate». Zweitens folgt der Resultate-Teil unmittelbar auf die Methode und nicht auf einer neuen Seite.

In diesem Teil werden typischerweise statistische Kennwerte berichtet. Hier sind einige Richtlinien für das Berichten dieser Kennwerte aufgelistet:

Buchstaben werden kursiv geschrieben. Es gibt aber eine Ausnahme: Griechische Buchstaben werden nicht kursiv geschrieben.

Werte, die nicht grösser als 1 werden können (z.B. p-Wert oder Korrelationswert), werden ohne Null vor dem Dezimaltrennzeichen geschrieben.

Die statistischen Kennwerte, wie zum Beispiel der t-Wert oder der F-Wert, werden auf zwei Nachkommastellen gerundet. Die p-Werte werden auf drei Nachkommastellen gerundet und genau berichtet. Es sei denn die Nachkommastellen reichen für eine präzise Angabe nicht mehr aus, dann wird «kleiner als» verwendet (p < .001).

Bei anderen Kennwerten, wie zum Beispiel Gruppenmittelwerte oder Werte für die Standardabweichungen, gilt es generell, dass die Werte auf so wenige Nachkommastellen wie möglich gerundet werden. Trotzdem sollte die Rundung ausreichend für zukünftige Verwendung (z.B. für Metaanalysen) und statistische Genauigkeit sein. Zum Beispiel ist es typisch, Reaktionszeiten auf keine Nachkommastellen zu runden, aber Fehlerrate auf zwei Nachkommastellen zu runden.

Tabelle 9.1 zeigt ein paar Beispiele für die Berichterstattung statistischer Kennwerte. Diese Tabelle veranschaulicht die korrekte Formatierung.

| Analyseverfahren | Kennwerte | Bemerkungen |

|---|---|---|

| t-Test | t(80) = 4.78, p = .048, Cohen’s d = 0.43 | Cohen’s d kann grösser als 1 sein. Darum wird eine Null vor dem Dezimaltrennzeichen geschrieben. |

| Varianzanalyse | F(1, 200) = 5.26, p < .001, \(\eta_{p}^{2}\) = .02 | \(\eta_{p}^{2}\) (= Partielles Eta Quadrat) kann nicht grösser als 1 sein. Deswegen gibt es keine Null vor dem Dezimaltrennzeichen. Zudem ist \(\eta\) ein griechischer Buchstabe. Griechische Buchstaben werden nicht kursiv geschrieben. |

| Korrelation | r(320) = .43, p < .001 | Korrelationskoeffizienten sind bereits ein Mass für Effektstärken. Deswegen wird neben dem Korrelationskoeffizienten r und dem p-Wert nichts weiter berichtet. |

9.2.6 Diskussion (engl. Discussion)

Die Diskussion beginnt mit dem Titel «Diskussion». Sie folgt unmittelbar auf den Resultate-Teil und nicht auf einer neuen Seite. Sonst ist das Format der Diskussion identisch mit dem Format der Einleitung.

9.2.7 Autorenbeiträge nach CRediT Richtlinien

Die Beiträge der verschiedenen Autorinnen und Autoren werden vor dem Literaturverzeichnis auf einer separaten Seite gelistet. Diese werden durch den Titel «Autorenbeiträge nach CRediT Richtlinien» eingeleitet. Dieser Titel wird fett und zentriert geschrieben. Auf der nächsten Zeile werden die Autorenbeiträge aufgelistet (siehe die CRediT Richtlinien für Beispiele).

9.2.8 Literaturverzeichnis (engl. References)

Das Literaturverzeichnis folgt auf einer neuen Seite nach der Diskussion bzw. nach den Autorenbeiträgen, wenn diese berichtet werden. Der Titel «Literaturverzeichnis» wird fett und zentriert geschrieben. Die Literaturangaben stehen jeweils auf einer eigenen Zeile mit hängenden Einzügen. Das heisst, die erste Zeile jeder Literaturangabe ist linksbündig und die folgenden Zeilen sind um 1.27 cm eingerückt. In Tabelle 9.2 werden einige Beispiele aufgeführt, wie man mit Quellen mit unterschiedlicher Anzahl Autorinnen und Autoren im Literaturverzeichnis aufführt.

In Tabelle 9.3 werden einige Beispiele aufgeführt, wie man mit anderen Quellen als Artikeln aus wissenschaftlichen Fachzeitschriften im Literaturverzeichnis umgeht. Bei diesen Quellen wird die Anzahl der Autoren und Autorinnen genauso behandelt wie die Anzahl der Autoren bei Artikeln aus wissenschaftlichen Fachzeitschriften.

| Nr. | Publikationstyp | Quellenangabe im Literaturverzeichnis |

|---|---|---|

| 1 | Manuskript im Druck | Pachur, T., & Scheibehenne, B. (in press). Unpacking buyer–seller differences in valuation from experience: A cognitive modeling approach. Psychonomic Bulletin & Review. |

| 2 | Vorabdruck eines Manuskripts | Belardi, A., Pedrett, S., Rothen, N., & Reber, T. P. (2020). Spacing, Feedback, and Testing Boost Vocabulary Learning in a Web Application. PsyArXiv. https://doi.org/10.31234/osf.io/yqsrx |

| 3 | Buch | Brown, L. S. (2018). Feminist therapy. American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000092-000 |

| 4 | Zweite oder spätere Auflage eines Buches | Brown, L. S. (2018). Feminist therapy (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000092-000 |

| 5 | Editiertes Buch | Meadows, D. H. (2008). Thinking in systems: A primer (D. Wright, Ed.). Chelsea Green Publishing. |

| 6 | Buch bei dem der Autor zugleich auch Herausgeber (engl. Editor) ist | Hacker Hughes, J. (Ed.) (2017). Military veteran psychological health and social care: Contemporary approaches. Routledge. |

| 7 | Kapitel aus einem editierten Buch (mit mehreren Herausgebern) | Balsam, K. F., Martell, C. R., Jones, K. P., & Safren, S. A. (2019). Affirmative cognitive behavior therapy with sexual and gender minority people. In G. Y. Iwamasa & P. A. Hays (Eds.), Culturally responsive cognitive behavior therapy: Practice and supervision (2nd ed., pp. 287–314). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000119-012 |

| 8 | In einer Datenbank publizierte Dissertation, Master- oder Bachelorarbeit | Hollander, M. M. (2017). Resistance to authority: Methodological innovations and new lessons from the Milgram experiment (Publication No. 10289373) [Doctoral dissertation, University of Wisconsin–Madison]. ProQuest Dissertations and Theses Global. |

| 9 | Online publizierte Dissertation, Master- oder Bachelorarbeit | Hutcheson, V. H. (2012). Dealing with dual differences: Social coping strategies of gifted and lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer adolescents [Master´s thesis, The College of William & Mary]. William & Mary Digital Archive. https://digitalarchive.wm.edu/bitstream/handle/10288/16594/HutchesonVirginia2012.pdf |

| 10 | Nicht publizierte Dissertation, Master- oder Bachelorarbeit | Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders [Unpublished doctoral dissertation]. University of Virginia. |

Die Referenzen werden im Literaturverzeichnis folgenderweise geordnet:

- Die Referenzen werden alphabetisch nach den Nachnamen der Erstautoren geordnet.

- Ist der Erstautor in zwei Publikationen identisch, zählt der Zweitautor usw.

- Bei mehreren Publikationen derselben Autoren in der gleichen Reihenfolge, wird zuerst die älteste dann die neueste Publikation aufgeführt.

- Bei mehreren Publikationen derselben Autoren im selben Jahr, werden die Publikationen nach Erscheinungsdatum gelistet. Das Datum wird durch Buchstaben ersetzt (z.B. 2020a, 2020b, 2020c, usw.).

- Haben zwei Erstautoren denselben Nachnamen, wird alphabetisch nach Vorname geordnet.

- Mit Ausnahme des letzten Punktes werden alle oben aufgeführten Punkte in diesem Beispiel eines Literaturverzeichnises illustriert.

Im Gegensatz zu den Titeln des Manuskripts, der Tabellen und der Abbildungen werden im Literaturverzeichnis die wichtigsten Wörter der Titel der Artikel und anderen Quellen nicht großgeschrieben. Stattdessen gelten die grammatikalischen Regeln der Sprache, in der die Titel verfasst sind.

9.2.9 Fussnoten (engl. Footnotes)

Die Fussnoten werden im Text mit hochgestellten Zahlen, dem relevanten Text nachfolgend, gekennzeichnet und fortlaufend nummeriert. Die Fussnoten folgen auf einer neuen Seite nach dem Literaturverzeichnis. Diese Seite trägt den zentrierten und fett geschriebenen Titel «Fussnoten». Die Fussnoten werden selbst mit hochgestellten Zahlen, dem relevanten Text vorangehend, gekennzeichnet und entsprechend nummeriert (vgl. Abbildung 9.1).

9.2.10 Tabellen (engl. Tables)

Die APA-Richtlinien geben einheitliche Kriterien zur Formatierung aller Tabellen vor. Diese werden im Folgenden kurz aufgeführt.

Die APA-Richtlinien schreiben vor, dass bei Tabellen nur waagrechte Linien verwendet werden dürfen. Jede Tabelle beginnt und endet mit einer waagrechten Linie. Zudem werden waagrechte Linien zwischen den einzelnen Teilen einer Tabelle eingefügt (z.B. Titel und restlichem Tabelleninhalt; vgl. Tabelle in Abbildung 8.4).

Der Text in Tabellen kann in einfachem, anderthalbfachem und doppeltem Zeilenabstand formatiert werden, je nachdem welches Format die effektivste Darstellung der Daten erlaubt.

Tabellen können entweder direkt im Text an der relevanten Stelle eingebettet oder nach den Fussnoten präsentiert werden. Wenn Tabellen im Text eingebettet werden, sollte vor und nach jeder Tabelle eine Leerzeile eingefügt werden. Wenn Tabellen nach den Fussnoten präsentiert werden, sollte jede Tabelle auf einer separaten Seite stehen.

Jede Tabelle wird mit der Bezeichnung «Tabelle» und anschliessender fortlaufender Tabellennummer beschriftet. Die Beschriftung wird in fetter Schrift linksbündig über der Tabelle geschrieben. Darunter folgt der Tabellentitel in kursiver aber nicht fetter Schrift. Die wichtigsten Wörter des Tabellentitels werden grossgeschrieben. Dieser Titel muss kurz und prägnant den Inhalt der Tabelle kennzeichnen. Darauf folgt die eigentliche Tabelle. Allfällige Anmerkungen folgen linksbündig unter der Tabelle. Anmerkungen werden mit dem Wort «Anmerkung» in kursiver Schrift eingeleitet. Die Anmerkung selbst wird nicht kursiv geschrieben. Ziel von Anmerkungen ist es, nähere Erklärungen zum Inhalt der Tabellen zu liefern. Anmerkungen sind wichtig, weil Tabellen alleinstehend verständlich sein müssen. Somit können Abkürzungen, Analysen etc. unter «Anmerkungen» eingeführt / beschrieben werden.

Es ist zu beachten, dass auf jede Tabelle im Text referenziert werden muss! Dazu muss das Wort «Tabelle» und die entsprechende Nummer verwendet werden. Es muss nicht auf die Tabelle referenziert werden, indem beispielsweise «die Tabelle unten» geschrieben wird.

9.2.11 Abbildungen (engl. Figures)

Die APA-Richtlinien geben einheitliche Kriterien zur Formatierung aller Abbildungen vor. Diese werden im Folgenden kurz aufgeführt:

Innerhalb von Abbildungen sind nicht serife Schriftarten mit einer Grösse zwischen 8 und 14 Punkten zu verwenden. Der Text in Abbildungen kann in einfachem, anderthalbfachem und doppeltem Zeilenabstand formatiert werden, je nachdem welches Format die effektivste Darstellung der Daten erlaubt.

Die Achsenabschnitte werden so gewählt, dass die Datenlage möglichst unverfälscht und transparent dargestellt wird, und nicht so, dass Unterschiede zwischen verschiedenen Bedingungen möglichst gross oder klein dargestellt werden.

Abbildungen können entweder direkt im Text an der relevanten Stelle eingebettet oder am Ende des Manuskripts nach den Tabellen präsentiert werden. Wenn Abbildungen im Text eingebettet werden, sollte vor und nach jeder Abbildung eine Leerzeile eingefügt werden. Wenn Abbildungen am Ende des Manuskripts nach den Tabellen präsentiert werden, sollte jede Abbildung auf einer separaten Seite stehen.

Jede Abbildung wird mit der Bezeichnung «Abbildung» und anschliessender fortlaufender Abbildungsnummer beschriftet. Die Beschriftung wird in fetter Schrift linksbündig über der Abbildung geschrieben. Darunter folgt der Abbildungstitel in kursiver aber nicht fetter Schrift. Die wichtigsten Wörter des Abbildungstitels werden grossgeschrieben. Der Titel muss kurz und prägnant den Inhalt der Abbildung kennzeichnen. Darauf folgt die eigentliche Abbildung. Allfällige Anmerkungen folgen linksbündig unter der Abbildung. Anmerkungen werden mit dem Wort «Anmerkung» in kursiver Schrift eingeleitet. Die Anmerkung selbst wird nicht kursiv geschrieben. Ziel von Anmerkungen sind, nähere Erklärungen zum Inhalt der Abbildungen zu liefern. Anmerkungen sind wichtig, weil Abbildungen alleinstehend verständlich sein müssen. Somit können Abkürzungen, Analysen etc. unter «Anmerkungen» eingeführt / beschrieben werden.

Bei mehreren Unterabbildungen werden diese mit Grossbuchstaben «A», «B», usw. gekennzeichnet. Die Buchstaben werden oben links über jeder Unterabbildung geschrieben.

Abbildungen dürfen nicht eins-zu-eins aus SPSS übernommen werden. Der Grund ist, dass diese den APA-Richtlinien in vielen Punkten widersprechen.

Es ist zu beachten, dass auf jede Abbildung im Text referenziert werden muss! Dazu muss je nach Situation das Wort «Abbildung» und die entsprechende Nummer verwendet werden. Es muss nicht auf die Abbildung referenziert werden, indem beispielsweise «die Abbildung oben» geschrieben wird.

9.2.12 Anhang (engl. Appendix)

Allfällige Anhänge werden auf einer neuen Seite nach den Abbildungen eingeführt. Jeder Anhang beginnt auf einer neuen Seite mit dem Titel «Anhang», der fett und zentriert geschrieben ist. Bei mehreren Anhängen wird der Titel Anhang mit fortlaufenden Grossbuchstaben versehen (d.h. Anhang A, Anhang B, Anhang C, usw.). Jeder Anhang muss mindestens einmal im Text genannt sein. Wenn ein Anhang Tabellen oder Abbildungen enthält, werden diese fortlaufend, entsprechend dem Buchstaben des Anhangs nummeriert (z.B. Abbildung C1).

9.3 Richtlinien für Textelemente

9.3.1 Titelstufen

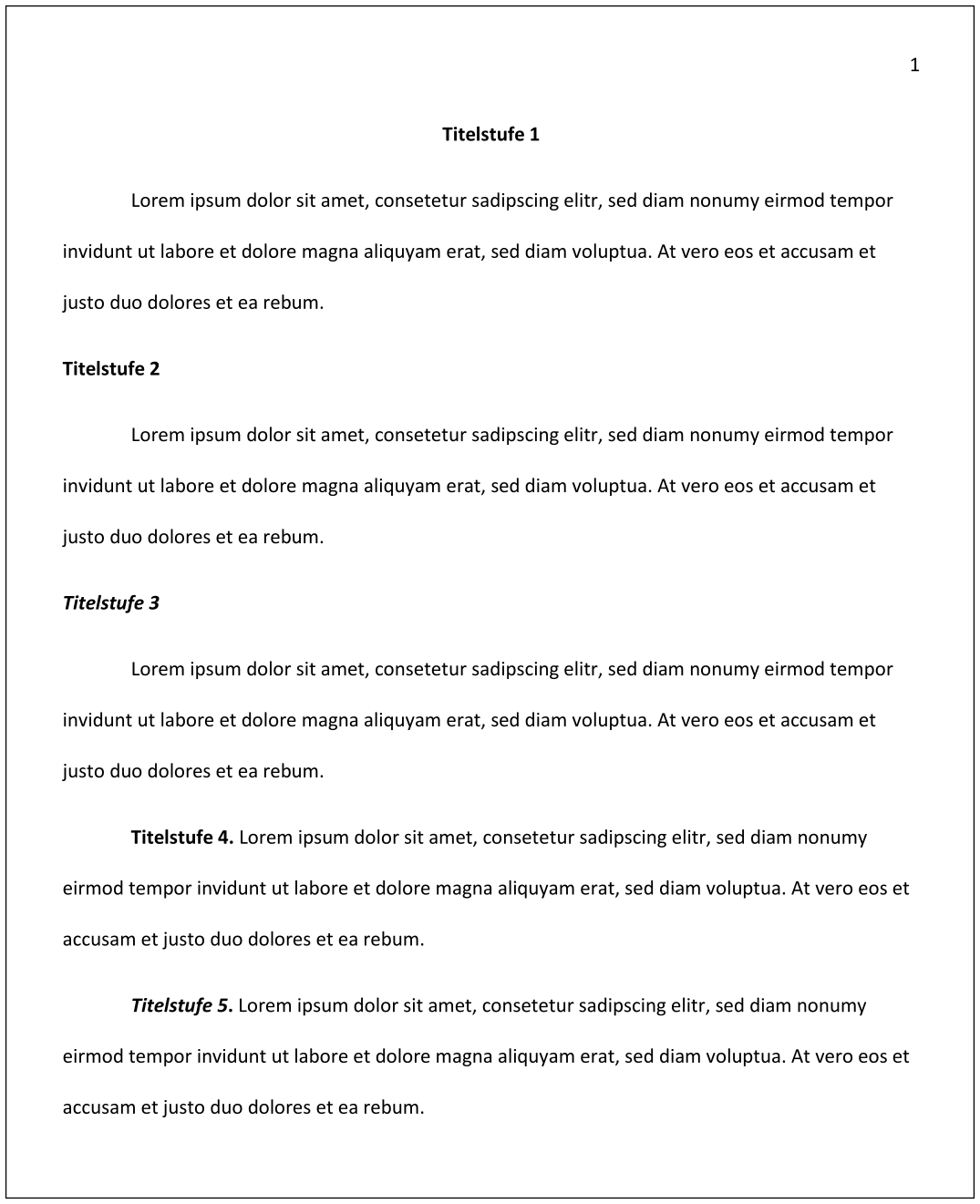

Gemäss den Richtlinien der APA gibt es fünf Titelstufen. Diese sind in Abbildung 9.2 dargestellt.

9.3.1.1 Referenzen im Text

Literaturangaben im Text (auch Referenzen genannt) können auf verschiedene Arten realisiert werden. Grundsätzlich gibt es Referenzen direkt im Textfluss (narrative Referenzierung) oder in Klammern. Tabelle 9.4 gibt einen Überblick über die Referenzierung im Text. Die Angaben in dieser Tabelle entsprechen der ersten drei Quellen der Tabelle 9.2.

Bei der Referenzierung in Klammern gelten folgende Richtlinien:

- Die Referenzen werden zumeist am Ende eines Satzes in Klammern angegeben.

- Die Autoren und Autorinnen werden immer durch ein Komma von der Jahreszahl getrennt.

- Bei einer Referenz mit zwei Autoren und Autorinnen werden diese mit einem «&» verbunden.

- Werden mehrere Referenzen angegeben, werden diese alphabetisch nach dem Erstautor geordnet, in Klammern aufgeführt und durch ein «;» nach der Jahreszahl voneinander getrennt. Zum Beispiel: (Luna, 2020; Martin et al., 2020; Salas & D’Agostino, 2020).

Bei der narrativen Referenzierung gelten folgende Richtlinien:

- Die Autoren und Autorinnen werden als Teil des Satzes genannt.

- Das Jahr wird bloss in Klammern genannt.

- Die Autoren und Autorinnen werden mit einem «und» miteinander verbunden.

Wenn zwei Erstautorinnen oder Erstautoren mehrerer Referenzen den gleichen Nachnamen haben, werden beim Referenzieren die Initialen angegeben, auch wenn das Publikationsjahr unterschiedlich ist. So soll verhindert werden, dass die Referenzen beim Nachschauen im Literaturverzeichnis verwechselt werden. Zum Beispiel: (J. M. Taylor & Neimeyer, 2015; T. Taylor, 2014). Bei einer Referenz bei der zwei Autorinnen oder Autoren den gleichen Nachnamen haben, tut man dies nicht. Der Grund ist, dass es im Literaturverzeichnis nicht zu einer Verwechslung kommen kann. Zum Beispiel: (Chen & Chen, 2019).

Wenn mehrere Sätze zur gleichen Quelle geschrieben werden, muss nicht nach jedem Satz dieselbe Quelle angegeben werde. Es gilt die Ideen und nicht die Sätze zu referenzieren. Eine Möglichkeit dies zu tun, ist es, im ersten Satz klar festzustellen, woher eine Idee oder eine Definition stammt und in den folgenden Sätzen ausdrücklich klarzustellen, dass man sich immer noch auf dieselbe Referenz beziehen. Um dies zu veranschaulichen, haben wir ein Beispiel aus Rey-Mermet et al. (2021) genommen (siehe S. 7). Wir haben die kritischen Stellen kursiv markiert: «Critically, explaining performance on this trial type may be sufficient to account for the interaction between Simon and flanker congruency observed in Rey-Mermet and Gade (2016). In that study, all possible stimulus-response pairings were presented in each trial type (please note that this information was not provided in Akcay und Hazeltine, 2011, the unique other study including a large stimulus set but showing no interaction between both congruency variables; see Table 1). In particular, Rey-Mermet and Gade’s (2016) results showed that the interaction was driven by fast RTs and high rates of correct responses in the congruent-congruent trials.»

Satzanfänge wie «Diverse Studien haben…» oder «Bisherige Studien zeigen…» verlangen mehrere Referenzen am Schluss des Satzes. Zum Beispiel: «Diverse Studien haben diesen Befund repliziert (Luna, 2020; Martin et al., 2020; Salas & D’Agostino, 2020).»

9.3.2 Zitate

Die APA unterscheidet zwischen wörtlichen Zitaten und Blockzitaten. Im Folgenden werden diese präsentiert:

Wörtliche Zitate sind Zitate mit weniger als 40 Wörtern und werden direkt im Text in doppelte Anführungszeichen eingeschlossen, gefolgt von der Referenz inklusive einer Seitenangabe auf welcher der zitierte Text gefunden werden kann. Beispielsweise: «In terms of power, simple designs (one independent variable, two levels) are preferable and researchers are advised to keep their designs as simple as possible.» (Brysbaert, 2019, S. 9)

AnführungszeichenAnführungszeichen werden bei wörtlichen Zitaten verwendet. Sie werden aber nicht zur Hervorhebung von Wörtern verwendet.

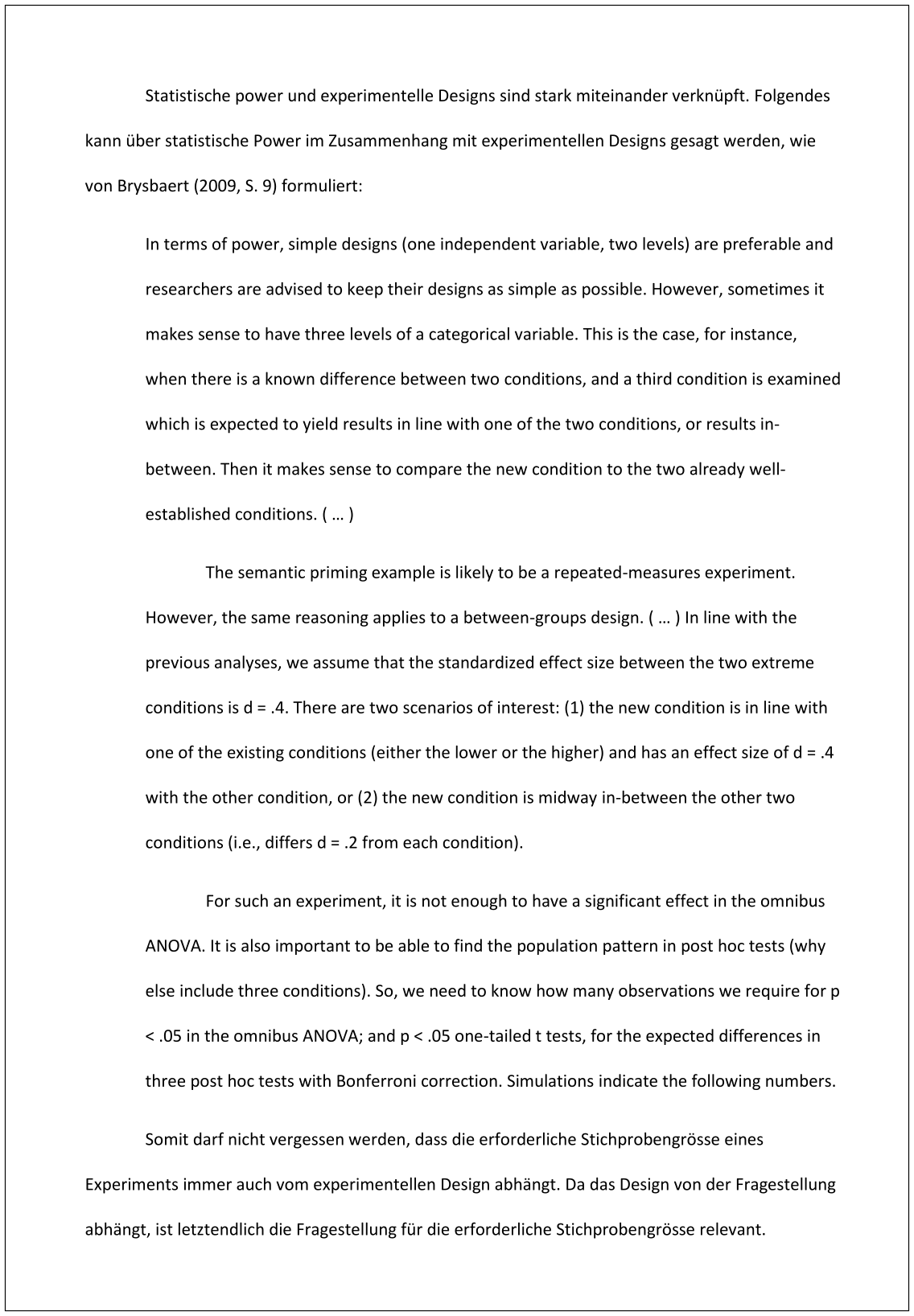

Blockzitate sind Zitate mit mehr als 40 Wörtern. Sie werden nicht in Anführungszeichen gesetzt, sondern in einem neuen Absatz präsentiert. Der gesamte Absatz wird um 2,54 cm eingerückt. Bei einem Blockzitat, das aus mehreren Absätzen besteht, wird die erste Zeile jedes neuen Abschnitts zusätzlich eingerückt. in Beispiel für ein Blockzitat wird in der Abbildung 9.3 präsentiert.

Änderungen gegenüber dem Original in wörtlichen Zitaten und Blockzitaten - auch in der Formatierung - müssen gekennzeichnet werden:

Wenn Material / Wörter / Sätze ausgelassen werden, muss dies mit folgender Formatierung gekennzeichnet werden: ( … ). Es ist zu beachten, dass die Leerschläge vor und nach den drei Punkten übernommen werden müssen. Beispielsweise: «In terms of power, ( … ) researchers are advised to keep their designs as simple as possible.» (Brysbaert, 2019, S. 9)

Zusätzliche Erklärungen und Ergänzungen müssen in eckigen Klammern - d.h. [ ] - angegeben werden. Wenn zum Beispiel ein Wort in einem Zitat hervorgehoben werden soll, wird das Wort kursiv geschrieben und anschließend «[Hervorhebung hinzugefügt]» angefügt: «In terms of power, simple designs (one independent variable, two levels) are preferable and researchers are advised to keep their designs as simple as possible [Hervorhebung hinzugefügt].» (Brysbaert, 2019, S. 9)

Es gibt aber einige Änderungen, die nicht gekennzeichnet werden müssen:

Der erste Buchstabe kann in einen Gross- / Kleinbuchstaben umgewandelt werden, um in den Kontext zu passen.

Am Ende des Zitats kann die Interpunktion angepasst werden, um in den Kontext zu passen, solange dies die Bedeutung des Satzes nicht verändert.

Fussnoten müssen nicht aufgeführt werden.

9.3.3 Zahlen

Das metrische System wird verwendet.

Die verwendete Einheit wird ausgeschrieben, wenn sie nicht von Zahlen begleitet wird (z.B. „mehrere Kilogramm“). In allen anderen Fällen werden Abkürzungen verwendet (z.B. 3 kg, 20 cm, 12 min). In Tabellen und Abbildungen werden immer Abkürzungen verwendet, um Platz zu sparen.

Zahlen von 10 und grösser werden als Ziffern geschrieben.

Zahlen kleiner als 10 werden als Ziffern geschrieben, wenn sie von einer Masseinheit gefolgt werden, Teil eines statistischen Ausdrucks, einer Gleichung, einer mathematischen Funktion (z.B. eines Bruchs), einer Zeitangabe (inkl. Altersangaben) oder eines festen Ausdrucks (z.B. Kapitel 1) sind.

Zahlen werden als Wörter geschrieben, wenn diese kleiner als 10 sind oder zu Beginn eines Satzes stehen (z.B. Siebenundvierzig Prozent gaben eine Verbesserung an, 12% eine Verschlechterung).

Diese formalen Richtlinien mögen kleinlich erscheinen, doch ihre konsequente Anwendung zeigt, dass man als sorgfältiger Forscher oder sorgfältige Forscherin arbeitet. Dies wirkt sich auch auf die Beurteilung Ihrer wissenschaftlichen Arbeit aus. Forschungsresultaten in einer sauberen Arbeit traut man eher als Forschungsresultaten in einer unsauberen Arbeit. Deswegen werden diese formalen Kriterien oft auch bei der Bewertung von Arbeiten im Rahmen eines Studiums stark gewichtet.