3 Literatur

Die Literaturrecherche sowie die Integration der relevanten Befunde und deren Synthese ist ein wichtiger Bestandteil des Forschungsprozesses. Mit einer sorgfältigen und systematischen Literaturrecherche können grosse Mengen von dokumentiertem Wissen verarbeitet werden. Dabei wird ersichtlich, wo in einem bestimmten Forschungsbereich noch Forschungslücken bestehen, die zu beforschen es sich lohnt. Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Aspekten, welche eine effiziente Verarbeitung von Fachliteratur und die Interpretation grosser Informationsmengen unterstützen. In diesem Kapitel wird zuerst einen Überblick über verschiedene Artikeltypen und -versionen gegeben. Anschliessend geht dieses Kapitel auf die Literatursuche, -zugang und -verwaltung ein. Am Schluss geben wir eine Liste von Zeitschriften der kognitiven Psychologie, die bei der Literatursuche hilfreich sein kann.

3.1 Wissenschaftliche Artikel

Wenn von wissenschaftlichen Artikeln gesprochen wird, sind Artikel in internationalen wissenschaftlichen Fachzeitschriften mit einem begutachteten (engl. peer review) Verfahren gemeint. Artikel in populärwissenschaftlichen Zeitschriften ohne ein solches Verfahren sind dabei nicht eingeschlossen. Ein begutachtetes Verfahren bedeutet, dass der Artikel von unabhängigen Experten überprüft wird (vgl. auch Publikationsprozess). Des Weiteren wird zwischen Artikeltypen und Artikelversionen unterschieden. Verschiedene Artikeltypen haben unterschiedliche Ziele, was den Inhalt des Artikels betrifft (z.B. Dokumentation eines Einzelfalls vs. Dokumentation psychologischer Prozesse im Allgemeinen). Verschiedene Artikelversionen bezeichnen unterschiedliche Stadien eines Manuskripts (z.B. vor dem Abdruck vs. nach dem Abdruck in einer Fachzeitschrift).

3.1.1 Artikeltypen

Es gibt verschiedene Typen von Artikeln. Diese werden wie folgt, entsprechend ihrem Inhalt und Ziel, unterschieden:

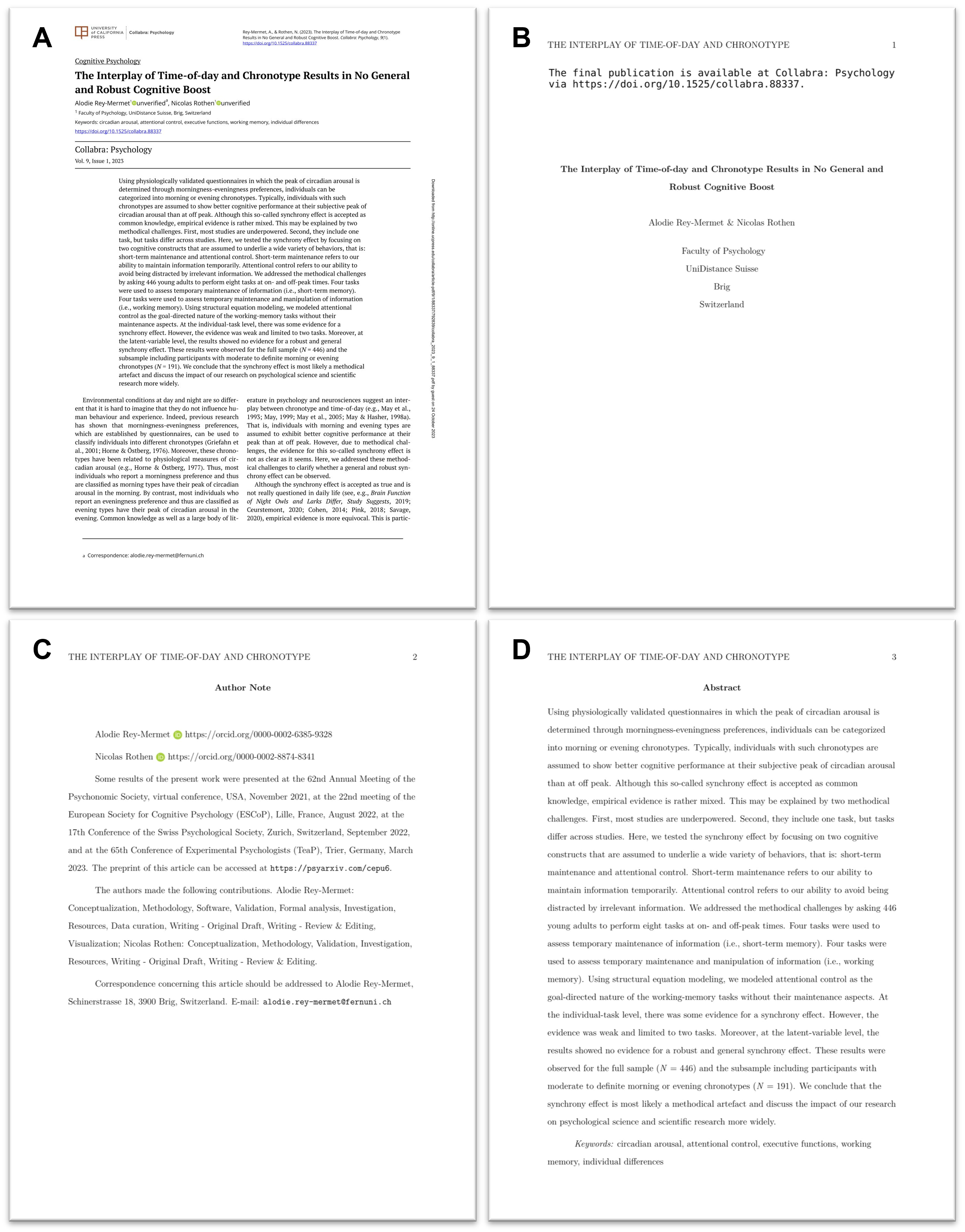

Empirischer Artikel: Forschungsarbeit, welche die Durchführung und Resultate eines oder mehrerer Experimente berichtet. Ein Beispiel ist das Zusammenspiel von Tageszeit und Chronotyp und dessen Auswirkungen auf kognitive Leistungen (Rey-Mermet & Rothen, 2023). Empirische Artikel haben grundsätzlich folgende Struktur:

- Kurzfassung (Abstract)

- Einleitung (Introduction)

- Methoden (Methods)

- Resultate (Results)

- Diskussion (Discussion)

Fallstudie: Forschungsarbeit, welche die Arbeit mit einem Individuum berichtet (Bsp. Machbarkeitsnachweis). Fallstudien berichten oftmals nur deskriptive Statistik. Ein Beispiel ist die Dynamik des Stresssystems im Alltag (Schubert et al., 2012). Fallstudien sind von der Struktur her wie empirische Artikel aufgebaut:

- Kurzfassung

- Einleitung

- Methoden

- Resultate

- Diskussion

Methoden-Artikel: Forschungsarbeit, welche methodische Entwicklungen berichtet, evaluiert und diskutiert. Beispiele von Methoden-Artikel sind die Variation in der Reproduzierbarkeit von Experimenten über verschiedene Stichproben unter verschiedenen Bedingungen in laborübergreifenden Studien (Klein et al., 2018) oder die Entwicklung einer systemunabhängigen Software zur Analyse von EEG-Daten (Lopez-Calderon & Luck, 2014). Methoden-Artikel haben grundsätzlich folgende Struktur, je nach Thema der Arbeit kann diese jedoch stark variieren:

- Kurzfassung

- Einleitung

- Methoden

- Resultate

- Diskussion

Meta-Analyse: Forschungsarbeit, die mit quantitativen statistischen Mitteln empirische Arbeiten zusammenfasst, um den Effekt bestimmter experimenteller Manipulationen in einem Forschungsfeld zu schätzen. Ein Beispiel ist der Effekt von Abruftraining auf den Lernerfolg (Yang et al., 2018). Meta-Analysen sind von der Struktur her wie empirische Artikel aufgebaut:

- Kurzfassung

- Einleitung

- Methoden

- Resultate

- Diskussion

Übersichtsartikel: Forschungsarbeit, die qualitativ empirische und andere Arbeiten zusammenfasst, integriert und kritisch würdigt. Bei Übersichtsartikeln werden keine statistischen Methoden angewandt. Ein Beispiel ist die Übersicht über nachweislich wirksame Lernmethoden (Weinstein et al., 2018). Übersichtsartikel haben grundsätzlich folgende Struktur, je nach Thema und Ziel der Arbeit kann diese jedoch etwas variieren:

- Kurzfassung

- Einleitung: Theoretischer Hintergrund und Forschungsfrage des Übersichtsartikels

- Methoden: Einschlusskriterien für die erwähnten Arbeiten

- Resultate: Deskriptive Darstellung der gegenwärtigen Befundlage

- Diskussion: Kritische Würdigung, Integration und Erkenntnisgewinn

Kommentar: Forschungsarbeiten, welche in einem kurzen Format in Form eines Kommentars auf einen Umstand (Bsp. Forschungslücke) in einem Forschungsfeld aufmerksam machen. Ein Beispiel ist, dass Lernsoftware empirisch validierten Lernprinzipien folgen sollte (Reber & Rothen, 2018). Kommentare sind von der Struktur her sehr kurz und haben meist keine Unterkapitel.

Die verschiedenen wissenschaftlichen Fachartikel sind grundsätzlich immer gleich aufgebaut. Dieser Umstand ist dann sehr hilfreich, wenn man Literatur möglichst effizient verarbeiten möchte. Um die Informationen in wissenschaftlichen Fachartikeln möglichst effizient zu verarbeiten, helfen die folgenden vier Fragen:

- Wie lautet die Forschungsfrage?

- Wie wurde die Forschungsfrage operationalisiert (Methode)?

- Was zeigen die Resultate (Hauptbefund)?

- Was ist der Erkenntnisgewinn (Interpretation der Resultate)?

Beim schriftlichen Beantworten der vier Fragen pro Artikel sollte man sich auf maximal eine A4 Seite beschränken. Dies ermöglicht es, einen konzisen Überblick über die gelesenen Artikel zu behalten.

3.1.2 Artikelversionen

Artikel können in unterschiedlichen Versionen publiziert werden (siehe Abbildung 3.1). Diese unterscheiden sich wie folgt:

- Publiziertes Manuskript (Artikel): Bei einem publizierten Manuskript handelt es sich um einen veröffentlichten Artikel im eigentlichen Sinne. Dieser wurde in Form eines Manuskripts bei einer Fachzeitschrift eingereicht, wurde durch Fachleute für die Zeitschrift begutachtet (peer review) und wurde nach der Begutachtung von der Zeitschrift zur Publikation akzeptiert. Das Manuskript entspricht nun der Gestaltung (Layout) der Fachzeitschrift. Die Rechte für diesen Artikel liegen bei der Zeitschrift, sofern der Artikel nicht als Open-Access Artikel publiziert wurde. Der Zeitschriftenartikel zum Zusammenspiel von Tageszeit und Chronotyp und dessen Auswirkungen auf kognitive Leistungen entspricht der Gestaltung der Zeitschrift, in welcher der Artikel publiziert wurde (Rey-Mermet & Rothen, 2023).

Mit Open Access bezeichnet man den freien Zugang zu wissenschaftlicher Literatur. Eine unter Open-Access Bedingungen publizierte Arbeit kann von jeder interessierten Person kostenlos genutzt werden. Für Veröffentlichungen unter Open-Access Bedingungen sind die Autoren und Autorinnen für Gebühren, welche durch die Manuskriptverarbeitung durch den Verlag entstehen, zuständig. Dafür behalten sie in der Regel die Rechte am publizierten Artikel in Form einer CC-BY-4.0 Lizenz. Der Zeitschriftenartikel zum Zusammenspiel von Tageszeit und Chronotyp und dessen Auswirkungen auf kognitive Leistungen wurde unter Open-Access Bedingungen publiziert (Rey-Mermet & Rothen, 2023). Für Veröffentlichungen unter traditionellen Bedingungen treten die Autoren bei der Publikation eines Manuskripts jegliche Rechte am Artikel an den Verlag ab. Bei diesem Geschäftsmodell abonnieren die Bibliotheken der Universitäten die gewünschten Zeitschriften, um Zugriff auf die einzelnen Forschungsarbeiten zu haben. Die Artikel sind in diesem Fall interessierten Personen ausserhalb der entsprechenden Universität nicht frei zugänglich.

Kurz: Bei Open Access bezahlen die Autoren und Autorinnen und alle haben Zugriff auf den publizierten Artikel. Beim traditionellen Modell bezahlen die Bibliotheken, und nur registrierte Bibliotheksnutzer und -nutzerinnen haben Zugriff.

Nachabdruck (engl. postprint): Bei einem Nachabdruck handelt es sich um die Version eines Manuskripts, das auf einer entsprechenden Plattform veröffentlicht wurde, nachdem das Manuskript den Begutachtungsprozess einer Zeitschrift durchlaufen hat. Das heisst, der Inhalt des Manuskripts entspricht exakt dem Inhalt, der in einer Fachzeitschrift veröffentlicht wurde. Die Gestaltung des Manuskripts entspricht aber nicht dem der Fachzeitschrift. Nachabdrucke werden oftmals auf internen Dokumentenservern von Forschungsinstitutionen veröffentlicht. Veröffentlichungen von Nachabdrucken von Forschungsarbeiten spielen im Rahmen des Open Access eine wichtige Rolle und werden von der Mehrheit von wissenschaftlichen Verlagen im Rahmen der Selbstarchivierung nach einer 6-12 monatigen Embargofrist zugelassen. Zum Beispiel gibt es zu diesem Zweck in Zürich das Zurich Open Repository and Archive (ZORA), an der FernUni Schweiz das Swiss Open Access Repository (SONAR) und an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) das Open Access LMU. Um solche Repositorien zu finden, kann OpenDOAR verwendet werden. Es handelt sich um ein globales Verzeichnis von Open-Access-Repositorien, in dem in Tausenden von registrierten Repositorien nach verschiedenen Merkmalen, wie dem Standort, gesucht werden kann.

Vorabdruck (engl. preprint): Bei einem Vorabdruck handelt es sich um die Version eines Manuskripts, das auf einer entsprechenden Plattform veröffentlicht wurde, bevor das Manuskript den Begutachtungsprozess einer Zeitschrift durchlaufen hat. Das Veröffentlichen von Vorabdrucken dient der raschen wissenschaftlichen Kommunikation. Bei dieser Art der Publikation können andere Forscher und Forscherinnen aus dem Feld auf Unklarheiten bei der Dokumentation und Schwachpunkte in einer Studie hinweisen, bevor ein Manuskript zur wissenschaftlichen Begutachtung und Publikation bei einer Zeitschrift eingereicht wird. Vorabdrucke werden oftmals auf sogenannten Preprint-Servern veröffentlicht. Da es sich bei Vorabdrucken um Manuskripte handelt, welche den Begutachtungsprozess einer Zeitschrift noch nicht durchlaufen haben, unterscheiden sich Vorabdrucke nicht nur gestalterisch, sondern auch inhaltlich meist von der endgültigen Version eines publizierten Artikels. Die wohl bekanntesten Preprint-Server im Feld der Psychologie sind psyArXiv und OSF Preprints. Der Zeitschriftenartikel zum Zusammenspiel von Tageszeit und Chronotyp und dessen Auswirkungen auf kognitive Leistungen (Rey-Mermet & Rothen, 2023) enthält einen Vorabdruck, der in weiten Teilen den APA-Kriterien entspricht.

Es ist wichtig, zwischen dem Manuskript, das bei der Zeitschrift zur Publikation eingereicht wird, und dem in der Forschungszeitschrift publizierten Artikel zu unterscheiden. Jeder Verlag und oftmals jede Zeitschrift eines Verlags haben für die publizierten Artikel ihre eigene Gestaltung. Beispielsweise drucken einige Zeitschriften ihre Artikel in zwei Spalten pro Seite andere wiederum in nur einer Spalte pro Seite. Diese Gestaltung des Artikels obliegt dem Verlag einer Zeitschrift und ist keinesfalls Sache der Autoren.

3.2 Suche, Zugang und Verwaltung

3.2.1 Literatursuche

Es war nie einfacher als in der heutigen Zeit, an wissenschaftliche Literatur zu gelangen. Wissenschaftliche Literatur kann ganz einfach wie folgt gesucht werden:

Literatursuche nach Stichworten im Internet, zum Beispiel mit der Hilfe von:

Pubmed: Meta-Datenbank mit Referenzen auf wissenschaftliche Dokumente in den Bereichen der Medizin, Pharmazie, Psychologie, Biologie, Genetik usw.

Google Scholar: Suchmaschine von Google zur Suche wissenschaftlicher Dokumente.

JSTOR: digitale Bibliothek, die Zugang zu mehr als 12 Millionen Zeitschriftenartikeln, Büchern, Bildern und Primärquellen in 75 Disziplinen bietet.

Scopus: Abstract- und Zitationsdatenbank für begutachtete Literatur, einschliesslich wissenschaftlicher Zeitschriften, Bücher und Konferenzberichte. Diese Ressource ist kostenpflichtig.

Suche nach Publikationen auf der Webseite der Autorinnen und Autoren. Fast alle Autorinnen und Autoren habe eine mehr oder weniger aktuelle Liste ihrer Publikationen auf ihrer institutionellen Webseite oder einer persönlichen Webseite. Wenn man eine interessante Studie gelesen hat, kann es Sinn machen die Webseite der Autorin bzw. des Autors mit einer der üblichen Suchmaschinen im Internet zu suchen, um weitere relevante Publikationen zu finden.

Suche im Literaturverzeichnis der Studien, die bereits gelesen wurden. Oftmals findet man im Literaturverzeichnis bereits gelesener relevanter Studien weitere relevante Artikel, die man eventuell noch nicht kannte.

3.2.2 Literaturzugang

Trotz Open-Access Bewegung gibt es immer noch viele Zeitschriften, deren Inhalte bezahlt werden müssen und nicht frei verfügbar sind. Nachfolgend werden einige mögliche Methoden aufgeführt, um Zugang zu wissenschaftlichen Artikeln über kostenlose Ressourcen zu erhalten:

Google Scholar Button: Browsererweiterung für Mozilla Firefox und Google Chrome für direkten Zugriff auf Google Scholar.

Research Gate: Kommerzielles soziales Netzwerk für Forscher und Forscherinnen. Viele Forscher und Forscherinnen stellen hier ihre Publikationen zur Verfügung. Alternativ steht eine request fulltext Funktion zur Verfügung, mit welcher man bequem den Volltext eines Artikels des Autors bzw. der Autorin anfordern kann.

Unpaywall: Permanent wachsende Datenbank mit öffentlich zugänglichen wissenschaftlichen Volltextartikeln. Eine Browsererweiterung mit direktem Zugriff auf die Datenbank steht zur Verfügung. Damit wird gleich bei der Literatursuche überprüft, ob der Volltext zur Verfügung steht.

Open Access Button: Suchmaschine zum Durchsuchen von Datenbanken mit Zugriff auf öffentlich zugängliche Volltextartikel. Falls ein Dokument nicht im Volltext zur Verfügung steht, wird eine Anfrage an den Autor bzw. die Autorin gesendet. Es existiert eine entsprechende Browsererweiterung mit direktem Zugriff auf die Suchmaschine.

Kopernio: Eine Browsererweiterung, die die Literaturzugänge der Institution des Nutzers bzw. der Nutzerin braucht, um bei der Literatursuche behilflich zu sein.

Lazy Scholar: Eine Browsererweiterung die verschiedene Datenquellen anzapft (u.a. Google Scholar), um an Volltexte zu gelangen.

Neben diesen Methoden bieten viele Universitäten Zugang zu wissenschaftlichen Artikeln über ihr Netzwerk an. In diesem Fall werden kostenpflichtige Ressourcen bereitgestellt, die die Universität ohne zusätzliche Kosten für die Studierenden zugänglich macht. Das bedeutet, dass Studierende, wenn sie sich im Netzwerk der Universität befinden, Zugang zu allen Zeitschriften haben, die die Universität abonniert hat. Die meisten Universitäten bieten auch einen VPN-Client (Client für eine Virtuelles Privates Netzwerk) an, mit dem die Studierenden sich bequem von zu Hause ins Universitätsnetzwerk einwählen können. Einmal eingewählt, haben die Studierenden Zugriff auf alle Ressourcen der Universität, als wären sie direkt im Universitätsnetzwerk. Sollten die Studierenden auf der Webseite der Universität keine Informationen dazu finden, kann es hilfreich sein, die Bibliotheksdienste, die Studierendendienste oder die IT-Dienste der Universität zu kontaktieren.

Einige Universitäten bieten alternative Lösungen an. Zum Beispiel hat die FernUni Schweiz viele kostenpflichtige psychologische Fachzeitschriften abonniert. Zugang erhalten die Studierenden über die Seite von Swissconsortium.

3.2.3 Literaturverwaltung

Zum Verwalten und korrekten Zitieren von wissenschaftlicher Literatur eignen sich sogenannte Literaturverwaltungsprogramme. Nachfolgend werden einige Beispiele aufgeführt:

Zotero ist ein plattformunabhängiges, kostenloses und quelloffenes Literaturverwaltungsprogramm zum Sammeln, Verwalten und Zitieren von unterschiedlichsten Literaturquellen. Zotero unterstützt die Bearbeitung von bibliografischen Angaben und Literaturlisten in wissenschaftlichen Publikationen. Entsprechende Erweiterungen stehen zum Beispiel für Microsoft Word, Libre Office, LaTeX und Markdown in R-Studio zur Verfügung. Zotero erlaubt es, direkt mittels Browsererweiterung mit einem Klick wissenschaftliche Artikel aus dem Internet in die eigene Bibliothek zu übernehmen oder lokale PDF-Dokumente zu importieren. In Zotero gespeicherte Artikel sind gut organisiert und mit nur einem Klick abrufbar. Die Autorinnen und Autoren dieses Lehrbuches haben mit Zotero sehr gute Erfahrungen gemacht und empfehlen Zotero zur Literaturverwaltung.

Citavi ist ein Programm zur Wissensorganisation und Literaturverwaltung für Microsoft Windows.

Mendeley ist ein plattformunabhängiges Programm zum Organisieren, Austauschen und Zitieren von unterschiedlichen Literaturquellen.

Literaturverwaltungsprogramme haben den Vorteil, dass sie verschiedene Zitationsstile zur Verfügung stellen und entsprechend die Bearbeitung von bibliografischen Angaben und Literaturlisten in wissenschaftlichen Publikationen unterstützen. Somit entfällt das manuelle Formatieren von wissenschaftlichen Referenzen im Text und Literaturverzeichnis einer wissenschaftlichen Arbeit. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass jeweils alle Literaturangaben (inkl. Literaturverzeichnis) in einer Arbeit überprüft werden. Auch wenn Literaturverwaltungsprogramme sehr gut funktionieren, können vereinzelt Fehler vorkommen. Bei der Fehlerbehebung empfiehlt es sich, zuerst in der Literaturverwaltungssoftware nachzuschauen, ob die zu zitierende Arbeit korrekt mit allen nötigen Angaben erfasst wurde, und diese nötigenfalls manuell zu ergänzen. Sollte sich in der eigenen Bibliothek kein Fehler finden lassen, müssen die entsprechenden Anpassungen manuell im Manuskript vorgenommen werden. Achtung: Bei manuellen Veränderungen im Manuskript können die entsprechenden Referenzen nicht mehr automatisch über die Literaturverwaltungssoftware angepasst werden.

3.3 Liste von Zeitschriften

Originale Forschungsarbeiten werden in vielen psychologischen Fachzeitschriften publiziert. Hier ist eine kurze Liste solcher Zeitschriften im Themenbereich der kognitiven Psychologie, die den Ruf haben, gute Forschung zu publizieren. Die Liste wurde zu grossen Teilen von dieser Webseite übernommen.

Psychonomics Zeitschriften

APA Zeitschriften

APS Zeitschriften

Elsevier Zeitschriften

Andere Zeitschriften